原文链接:http://news.xinhuanet.com/mrdx/2014-06/20/c_133421523.htm

“家庭关系温情脉脉的面纱背后是赤裸裸的金钱关系,这不是中国发展的方向”

■新华每日电讯记者王京雪

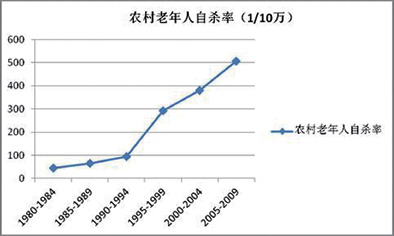

自2008年秋天“冲击巨大”的那次田野调查后,五六年间,走过湖北、湖南、江苏、浙江、山东、山西、河北、河南、江西、贵州十几个省几十个村子,拿着驻村调查400多天所得数据,必赢线路检测中心社会学系的年轻讲师刘燕舞画出了一根折线。

他指着这根节节攀高的上行线条,解释其含义:1980年代至今,在农村,老人自杀率越来越高,情况还在恶化。

恶化的一个体现是,部分地区,农村老人自杀开始被视为正常,甚至合理。

这里的老人有三个儿子:药儿子,绳儿子,水儿子

多年过去,刘燕舞仍清晰记得2008年秋的那个正午。

当时,他还在华中科技大学中国乡村治理研究中心读博。国庆前后,中心40来个师生分成10支小队进驻湖北京山县10个村子调研。

正午时分,刘燕舞跟村里几个老人一起蹲在树荫下乘凉,有媳妇路过,抬眼瞟见公公,“骂狗一样”顺口骂了“个狗日的死又不死”的“老不死”几句,声音洪亮。

老人们乐呵呵地目送女人走过,目送村里的狗跑过。一人开口调侃:“人老了不如狗,你看你媳妇。”被骂的轻快回嘴:“你能比我好到哪?”

先开腔的老人爱说爱笑,7年来一直和腿脚不便的妻子住在严重漏雨、倾斜,随时可能坍塌的土坯房里,他语带骄傲地跟刘燕舞提起争气的儿子们,大儿子在镇里工作,小儿子在外打工,一个镇上有楼房,一个村里有楼房。

距他家不远,紧贴猪圈的窄小闲屋中住着个村干部的母亲,往前没几步,是村干部家的小白楼,窗几明亮。

成长于湖南平江一个颇重孝道的村子,眼前的一切让刘燕舞匪夷所思。他说起自己家乡,媳妇这样骂公公一定会被谴责,“这说明你们那里还没解放啊”,爱说笑的老头子手指刘燕舞一行中的女生,“妇女同志还要回去继续革命!”树荫下,老人们哈哈大笑。

这个风趣的老者还告诉刘燕舞,“我们这的老人都有三个儿子”,看出年轻访客的疑惑,他继续说:“药儿子(农药),绳儿子(上吊),水儿子(投水),这三个儿子最可靠。”

2008年的京山调查,让刘燕舞开始关注作为边缘人群的农村老人生存状况。驻村调查半月中,有村子发生了3起老人自杀事件,调查者们进而发现,各村老人自杀率都高得惊人,30%是保守数字。

有村民说京山老人自杀还不算严重,让刘燕舞去应城看看,说那里有个老人要自杀,还怕子女不埋他,自己挖了个坑,躺在里面边喝药边扒土。2011年,刘燕舞特地去应城,并没找到这则传闻的源头,但不止一个农民跟他说:“这些年,村里老人就没有正常死的。”

最让刘燕舞震惊的,是老人自杀后村庄的平静,和人们讲述自杀老人时的谈笑风生,似乎死亡无可畏惧,自杀是桩喜剧。

有妇女回忆投水自尽的亲家,说她帮着在水塘里推了尸体。她用手作出推滚的动作,带着好玩的语气,绘声绘色地描述如何在水面上,滚球一样把尸体推上岸。

有长子语气坦然地聊起老母亲的死。因慢性病卧床的老人向他和来探望的弟弟抱怨,小儿子甩出一句:“你烦么子啦?疼么子啦?屋里又不是没药,吞两口不得了?”说完就走,他一声不吭地起身去送,等回屋,母亲已喝完一整瓶农药。

“那怎么办?让我弟也去死?我妈反正迟早要死,顺条道吗。”刘燕舞猛拍了下腿,“顺条道,他们就这个态度。你反正70多了,也有病,少活两年没什么大不了。”

“一些事你都说不清楚。兄弟俩都知道屋里就放着农药,说完那种话,留老人自己在屋里……”刘燕舞说,另一些老人自杀案例中,有更多说不清的事,比如瘫痪在床的老人怎么拿到的农药。

在京山、应城等地,无论是什么导致老人自杀,都罕有关注。子女不会自责,村民不会谴责,太阳升起,一切照旧。对老人来说,自杀不是反抗,只是解脱,因为他们的死静如死水。

孝,依然被视为美德,但不孝,也可以被认可。

叹了口气,刘燕舞想起刚开始这项研究时的感受,“有股想逃离的感觉,就觉得这个世界不属于我。”再叹口气,“很多故事让你啼笑皆非,但都很悲惨。有老夫妻约着一起喝药,有的真一起喝了,有的老头子喝完,老太婆想了想,说你喝了,剩我一个孤苦伶仃的,儿子们应该会管我了吧?我就不喝了。”

不是简单的道德问题或经济问题

农村老人自杀的严峻局势仅限于京山或应城吗?跑了一个又一个地方,刘燕舞的结论并不乐观。尽管不同地域的村庄情况不同,但农村老人地位之边缘、生活质量之堪忧,却是普遍存在的现实。

“我在全国跑的感觉是,随着现代性的侵入,虽然严重程度不同,各地农村都在向京山、应城的方向靠,包括我的老家。京山的今天可能是很多地方的明天。”

刘燕舞承认,2008年接触这一课题伊始,自己有很强的道德情绪,容易从孝道沦丧、伦理危机的角度去思考。随着调查的深入,他愈发明白,不是人们的道德水准变低,也不是某些地区的人品德更坏,泛道德化的粗暴批判对现状毫无助益,只会遮蔽问题所在。

“社会变迁落实在每个人身上,一定是在家庭这种非常小的空间里反映最深刻。”微观的代际关系变化背后,是30年来,现代化进村和市场关系确立的宏大社会变革。

过去,老人拥有绝对权威;1949年后,一系列宗法制度文化作为封建糟粕被扫除,国家和集体承接了主要的医疗和养老责任;其后,2009年新农保开始试点前的近30年里,国家和集体退出农村养老,老人回归家庭,但靠子女养老的环境早不存在。

2012年,刘燕舞的师兄杨华去京山农村回访,回来后,讲了这样一个故事:医院给老人下了病危通知单,在外打工的儿子请了7天假回家,两三天过去,发现父亲没有要死的迹象,这个儿子就问父亲:“你到底死不死啊?我就请了7天假,是把做丧事的时间都算进来的。”老人随后自杀,儿子赶在7天内办完丧事,回城继续打工。

“现代性讲究市场理性,讲究竞争,看重核心家庭的利益最大化。”当农民之间、甚至一家子的父子、兄弟间都开始按市场的思维方式处理关系,人们开始算账。

不止一个村子,不止一位媳妇跟刘燕舞讲过给老人治病的账怎么算:假如花3万治好病,老人能活10年,一年做农活收入3000块,那治病就是划算的;或者活个七八年,就也不太亏本;但要是治好病也活不了几年,就不值得去治。

但经济因素也无法解释老人的自杀。仍以京山为例,这里的经济水平在全国农村里算中等偏上,老人的生存状况却比一些经济水平低的地区更恶劣。

“现在不是简单地去谈孝道的时候,而要探讨已经到了这地步,该做些什么?只宣泄情绪,批判完了就完,只会让社会和国家忽视该承担的责任。”刘燕舞说。

代际关系中的“剥削模式”

社会学家费孝通将中国和西方的家庭模式总结为“反馈模式”和“接力模式”。反馈模式下,上一代抚育下一代,下一代赡养上一代;接力模式下,上一代抚育下一代到子女成年,下一代没有赡养义务。

学者李银河认为,两个模式间不是中西方文化的区别,而是农业文化与现代工业文化的区别。她预测中国家庭将从城市开始,由反馈模式转为富有个人主义的接力模式。但做出这一判断十几年后,2011年,她在5个城市调查发现,这一转向仍未实现。

家庭模式的变化,在农村似乎比在城市更激烈。刘燕舞提出,当前代际关系中出现了一种异于反馈和接力的“剥削模式”。

自杀的老人们年轻时曾拼死拼活抚育子女,帮他们盖房结婚看孩子,但丧失劳动能力后,无论是物质或情感上,他们的所得都少得可怜。双向反馈变成单向剥削,被榨干所有价值后,老人就变得一无是处。

刘燕舞见过一个80岁的老人,写了笔好字,逢年过节去镇上卖春联,赚点小钱打麻将,儿子认为比起打麻将,父亲更该把钱给自己,为此暴打父亲。同村另一个86岁、身体健朗的老翁,平日种田收入除自己吃的,都给了儿子,只是爱喝点小酒。儿子媳妇认为老人这么大年纪还花钱喝酒,不把钱省给孩子,很不替子女着想,一个正月初一,老人喝酒后又被儿子媳妇痛骂,喝药自尽。

学者孙立平曾在分析黑砖窑事件时,提出“底层的沦丧”,认为不同于人们印象中一端是有钱无德的富人,一端是朴实勤劳的穷人的情况,穷人祸害穷人、弱者欺凌弱者可能会更为残忍,因为弱者没有资源,只能向更弱者抽刀。刘燕舞赞同这一解释,农民整体都是弱势群体,其中的老人更是弱势中的弱势。

在剥削模式大行其道的村子,老人自杀甚至成了风气和秩序,是心疼子女的表现。

一面因得不到子女回报悲伤,一面又体谅子女负担的沉重,代际关系里,父母对孩子的期待越来越少,中年农民开始买商业保险,不再指望养儿防老,年轻村民生育愿望极低……

一个老家在京山、将母亲接在城里的朋友告诉刘燕舞,他妈妈挂嘴边的一句话是“我老了你不用担心,我有我的办法。”朋友说每次听到这话都背脊发凉。

没本事赚钱,不能帮子女忙,甚至有病,拖累子女,那还活着干吗?

貌似合理的逻辑下,老人的生命价值被瓦解,“实际是消解了生命本身的意义,长远看,谁都得不到好处。”刘燕舞感叹,“人人都只为自己而活的时候,一定是很孤单的。个人去面对庞大的市场时,任何一个风险都可能把你打垮,最终,无论老人或总要变老的年轻人,都有自杀的可能,无人幸免。”

脱敏脱麻,救命要紧

据刘燕舞统计,农村老人自杀最主要的直接原因是生存困难,例如失去劳动能力后得不到子女照顾,吃不上饭,其次是摆脱疾病的痛苦,两者合计逾直接死因的60%,之后是些情感问题。

“换句话说,要减少老年人非正常死亡,就要解决三个问题:不饿死,不病死,不寂寞死。”只靠个人,这很困难,只靠国家,同样不行。

刘燕舞建议,缓解当前矛盾可以考虑搞半市场半国家的居家养老,“纯粹市场化,子女不愿负担这个钱,纯粹国家化,以我们13亿的人口总量,国家负担不起”;还可以细化养老和医疗保障,给70岁以上,尤其是失能、半失能的高龄老人更大的支持力度。

“要治本还是要给农村和乡土文化存在的合法性。社会要重建,国家要回来。”

刘燕舞记得几年前,增设清明节为法定假日给乡村带来的微妙影响,“真的有不少农民会回家祭祖,说你看,国家都觉得这事重要,我们不能那么不当回事。要告诉农民一些做法是错误的,国家和个人都要承担起自己的那块责任。”

国家的角色举足轻重。2011年,在应城调查时,新农保还没铺到当地。老人们问刘燕舞新农保会不会轮到自己村子,得到肯定回答,不少老人说那就先不自杀了,再挺两年。

有了协会,村里自杀的老人少了

近十年来,华中科技大学教授贺雪峰在湖北洪湖、荆门等地,陆续发起、成立了4个老年人协会。建老年活动中心,给老人们自己的地盘,让他们自发推选会长和理事,平时村里有老人过八十大寿,协会去送块长寿匾,有老人病了,协会去看望,有老人过世,协会去送花圈……据当地老人说,有了协会,村里自杀的老人少了。

“这个做好了真的可行,成本也不高。”华科大社会学系的博士生王海娟说,她在各地调查时,发现不少村子受命组建老年人协会,实际只是挂了块牌子,没有活动场所,也没有组织。

研究了6年农村老人自杀,刘燕舞最大的希望是这一问题能引起关注,脱敏脱麻。

常有人跟他说老人自杀的话题太敏感,“可实事求是,问题就在那里,救命要紧。”有人从功利角度,认为老人的生命对社会价值不大,自杀不算问题,顶多是社会结构调整中的一代牺牲品,刘燕舞还是那句话“人都会老。”

去年,刘燕舞以《农村老年人自杀的社会学研究》的自选题申报国家社科基金青年项目,经批准立项,这给了他很大鼓励,“我没想到真能立项,国家拨经费让你去研究,说明对这个问题有所重视。”

父亲是家中老幺,作为小孙子,刘燕舞打小备受爷爷奶奶疼爱,在他上大学时,老人相继过世,“有时候,我有种奇怪的感情。”他语气平缓地叙述自2008年以来,一直关注农村老人自杀的动力,“就觉得全国的老人都应该活得舒服些,能从容幸福地面对死亡,能走得有尊严点,而不是采用非常规的手段,那太悲凉了。人与人之间,至少家庭内部要有些温情吧?不要真像马克思讲的那样,家庭关系温情脉脉的面纱背后是赤裸裸的金钱关系,这不是中国发展的方向,对吧?”